Der Begriff „Gamesucht“

Der Begriff Gamesucht ist umgangssprachlich. Oft synonym verwendete Wörter dafür sind Computerspielsucht, Videospielsucht oder Spielsucht. Gemeint ist damit exzessives oder schädliches Videospielverhalten. Der Begriff der Gamesucht hat auch Schnittmengen mit Begriffen wie Computersucht, Internetsucht oder Onlinesucht. Für lange Zeit sprach die Wissenschaft nur von Sucht, wenn es um den Konsum von Substanzen ging. Heute ist wissenschaftlich klar, dass auch Verhaltensweisen (wie z.B. Videospielen aber auch Chatten, Einkaufen, Glücksspiel, etc.) süchtig machen können. Im Gehirn spielen hierbei die genau gleichen Systeme (v.a. Dopaminsystem und Serotoninsystem), wie bei einer Substanzabhängigkeit (hier finden Sie mehr Infos zur Entstehung von Sucht).

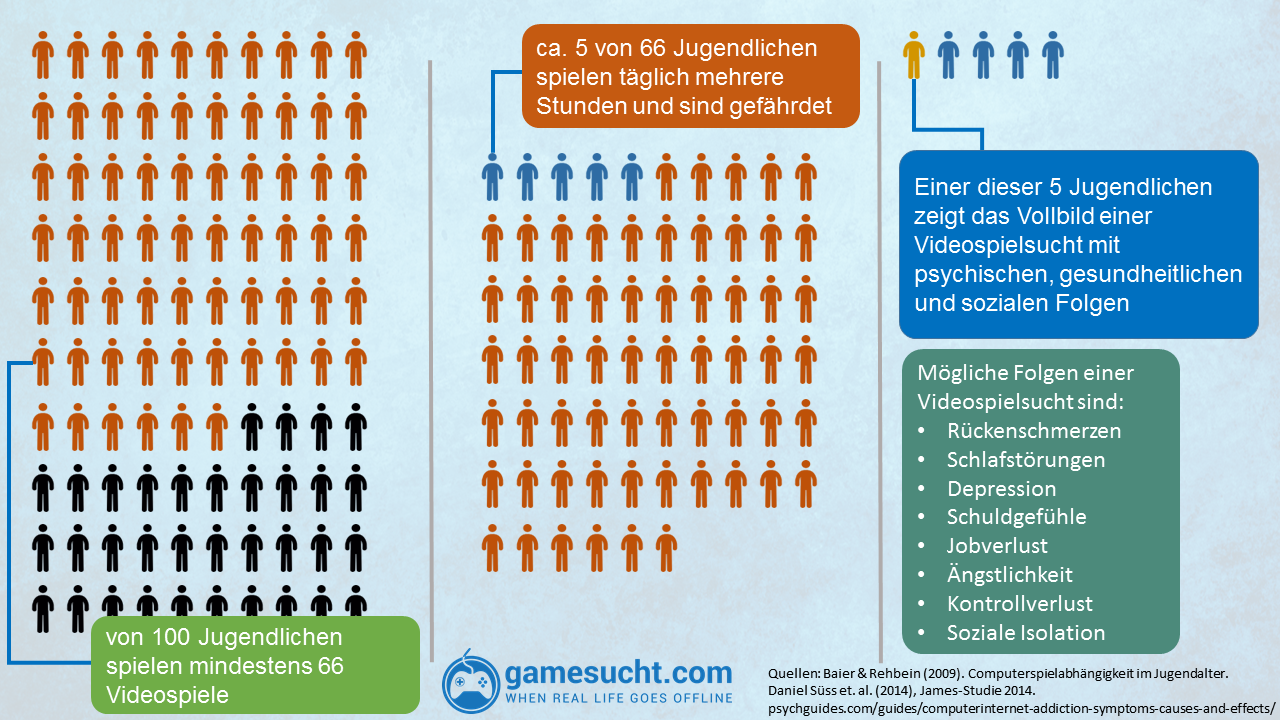

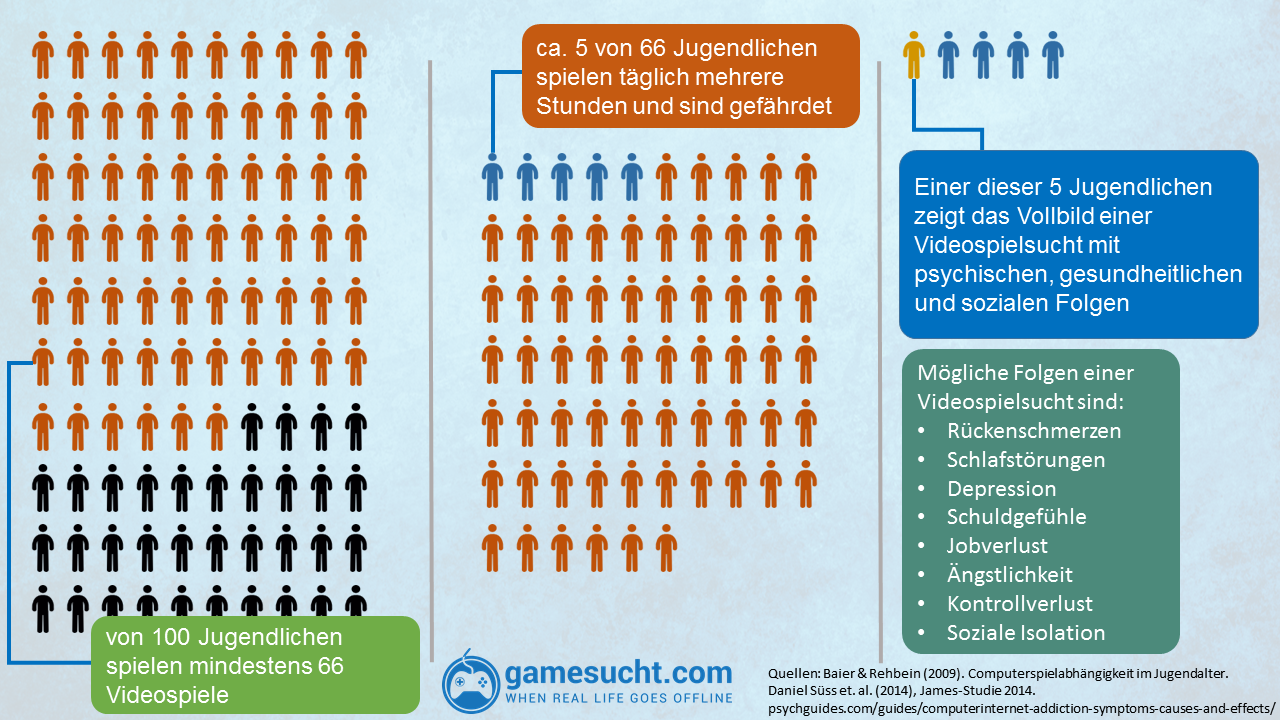

Gamesucht – Häufigkeit

66 Prozent der deutschschweizer Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren spielen Videospiele. mind. 5 Prozent der Gamer haben einen problematischen – und mind. 1 Prozent einen suchtartigen Gebrauch. Jungs sind deutlich häufiger davon betroffen als Mädchen. Jugendliche scheinen gegenüber Erwachsenen gefährdeter zu sein. Die häufigsten Spiele sind Ego-Shooter, Action-Adventures und Sportspiele. Süchtige Jugendliche scheinen sich v.a. zu Onlinerollenspielen, MOBA’s und Ego-Shootern hingezogen zu fühlen (hier mehr Infos zu Arten von Videospielen)

Internet Gaming Disorder

Seit einiger Zeit sind Begriffe wie Onlinesucht, Videospielsucht oder Internetsucht auch in der Wissenschaft angekommen. Das diagnostische Manual „DSM V“ listet die sog. Internet Gaming Disorder als Verhaltenssucht auf. Auch von der WHO ist die „Gaming Disorder“ als Krankheit mittlerweile anerkannt. Kriterien dafür sind unter anderem Kontrollverlust, Entzugserscheinungen und die Inkaufnahme negativer sozialer Konsequenzen. Anders als Begriffe wie Onlinesucht oder Computersucht beschreibt diese Diagnose spezifisch dem problematischen Gebrauch von Videospielen.

Videospiele und das Gehirn

Die Videospielindustrie ist ein Milliardengeschäft. Man stelle sich vor: Der Weltraumshooter „Destiny“ kostete in der Produktion satte 500 Mio. Dollar! Zum Vergleich: Der neue „Star Wars“ Film kostete lediglich 200 Mio. Dollar. Spiele werden mit massivem Aufwand und Know How so entwickelt, dass sie ein Maximum an Spaß machen und die Konsumenten weder unter- noch überfordern. Typischerweise wird der Spieler alle paar Sekunden in Form von Erfolgen, Punkten oder Gegenständen belohnt (lesen sie mehr über die Auswirkungen, die Videospiele auf das jugendliche Gehirn haben können). Auf der Ebene des Gehirns heißt das, dass alle paar Sekunden Glückshormone ausgeschüttet werden, welche den Spieler bei Laune halten. So kann eine Gewöhnung an die ständige Glückshormonausschüttung geschehen, die im Extremfall in eine Videospielsucht mündet. Hier können Sie die Mechanismen einer Sucht genauer nachlesen.

Die Psychologie von Videospielen

Kreativität: Neben den hirnphysiologischen Prozessen spielen auch psychodynamische Prozesse eine Rolle darin, dass Videospiele für Jugendliche so attraktiv sind. Jugendliche können sich in Videospielen auf Knopfdruck in eine andere Welt begeben. Dort können sie kreativ sein. Sie können Charaktere, Geschichten, ja ganze Welten erschaffen und sich als „gut“ oder „böse“ ausprobieren.

Anerkennung: Viele Spieler erhalten von ihren virtuellen Freunden Anerkennung und Lob. Jugendliche ziehen sich auch deshalb in die virtuelle Welt zurück, weil sie Status und Erfolgserlebnisse online einfacher bekommen als im richtigen Leben. Videospiele bedienen genau dieses Bedürfnis. Oft fühlen sich auch Jugendliche zu Onlinespielen hingezogen, die es ihm Alltag schwierig haben, Kontakte zu knüpfen oder Freundschaften zu schliessen.

Sozialkontakte: Nicht selten sind dies Jugendliche, die sich im Alltag als ausgegrenzt empfinden. Es ist wichtig, dass diese Jugendlichen ihre Probleme angehen und Lernen, sich auch im „real life“ Anerkennung zu verdienen.

Ablenkung: Wohldosiert sind Videospiele ein gutes Mittel, um sich von den Anstrengungen im Alltag abzulenken. Im Übermass kann sich aber eine Art „Ablenkungssucht“ bilden. Das natürlich auftretende „schlechte Gewissen“ bei nicht gemachten Hausaufgaben beispielsweise lässt sich durch das Spielen von Games lindern, was langfristig problematisch ist. Lesen Sie hier, wie das Videospiel als Medikament funktioniert.

Videospiele als Symptom verstehen

Selten begegne ich Jugendlichen, die exzessiv spielen, bei denen das Gamen auch das Hauptproblem ist. Wie bei anderem Suchtverhalten auch wird damit oft etwas kompensiert. Ein exzessiver Gebrauch von Videospielen soll zunächst als Symptom verstanden werden. Häufig haben die betroffenen Jugendlichen Schwierigkeiten in der Schule, der Familie, im Freundeskreis oder im Lehrbetrieb. Videospiele können dabei helfen, bei solchen Spannungen die eigenen Emotionen zu regulieren. Gleichzeitig wird aber bei zu intensivem Konsum verhindert, dass sich der/die Jugendliche seinen/ihren eigenen Problemen stellt und sich daran weiterentwickeln kann. Suchtartiger Videospielkonsum kann (wie andere Suchtmittel auch) ein Hinweis auf anstehende Entwicklungen/Probleme sein und kann Entwicklungsschritte verzögern.

Videospiele sind sehr unterschiedlich

Von Videospielen generell zu sprechen ist ziemlich schwierig. Es ist, als ob man von Zeitschriften generell spricht -aber unterscheiden sich die NZZ und das Bravo-Magazin nicht doch sehr fundamental voneinander? Deshalb lassen sich auch Vorurteile wie „Videospiele machen aggressiv“ oder „Videospiele machen intelligent“ einfach ausräumen, denn DAS Videospiel an und für sich gibt es nicht. Hier einige weitere Gedanken dazu, wie verschiedene Videospiele unterschiedliche Gamer ansprechen.